最近上記の疾患について論文を作成したので、ガイドラインについて見てみたいと思います。日本皮膚科学会からは日本語のガイドラインが出ていないので英語のガイドラインからの抜粋です。

後天性特発性全身性無汗症は英語でacquired idiopathic generalized anhidrosisといい、しばしばAIGAと略すことがあります。

他のガイドラインも解説したりしています。

疫学

有病率

有望率は不明だが、ガイドラインには100例ほどの報告がこれまであるとのこと。2023年8月にpubmedでacquired idiopathic generalized anhidrosisを検索すると58編がヒット、基本的には希少疾患であるとされるが、他の疾患と誤診されたりして、正しく診断されていない可能性もある。

好発年齢

報告によれは乳児期から80歳代まで、どの年齢層にも発症しうるが、多くは20-40歳代で発生する。平均発症年齢は30.3歳(男性31.0歳、女性22.7歳)であった。

男女比

男女どちらにも発生しうるが、約80%は男性に発症する。

人種差、地域差

日本からの症例報告が多いが、症例数自体が少ないため、人種、地域差があるかどうかは今のところ不明

無汗症の分類

一般的に、運動などの適切な発汗刺激にも関わらず、発汗が減少ないし欠如する際に無汗症と言う。先天性と後天性、後天性は特発性と二次性に分けて考える。

先天性の無汗症

無汗性外胚葉形成不全、色素失調症、Bazex症候群、Fabry病などがある。

後天性の無汗症

特発性

後天性特発性全身性無汗症が挙げられる。基本的にはこれ以外は二次性。

二次性

二次性無汗症には神経障害、内分泌障害、代謝障害による無汗症、薬物誘発性無汗症などがあるため後天性特発性全身性無汗症の診断にはこれらの除外が必要。

後天性特発性全身性無汗症

後天性特発性全身性無汗症は「明確な原因がなく発汗量が減少し、自律神経失調症や発汗運動機能障害以外の神経異常を伴わない後天性疾患」と定義される。ほぼ全身に影響を及ぼし、特発性分節性無汗症やロス症候群など、脊椎分節または無汗領域の分節分布を伴う無汗症とは区別できる。

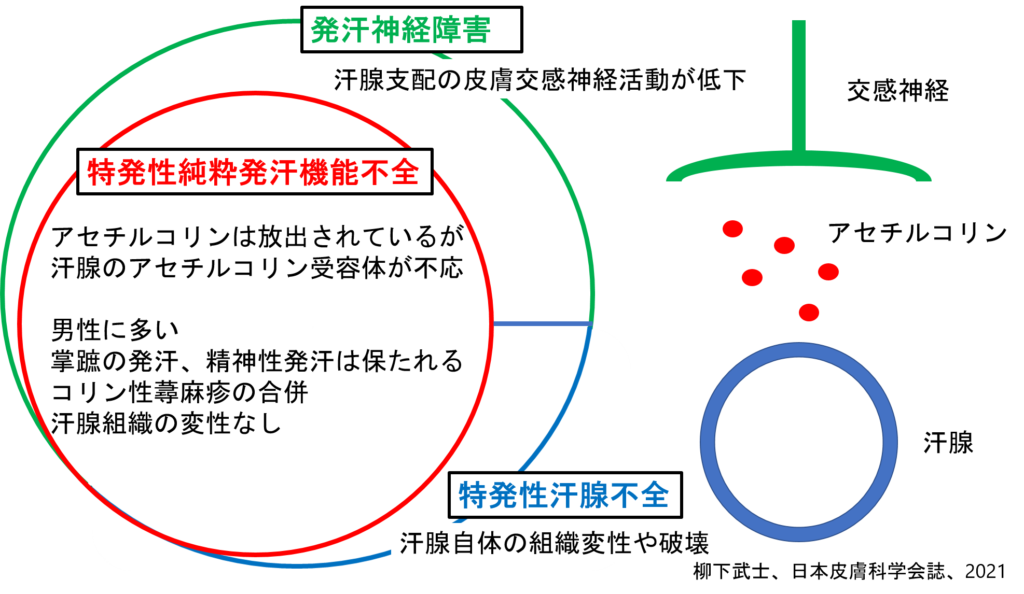

後天性特発性全身性無汗症の病態について

後天性特発性全身性無汗症は、以下の 3 つの病理学的状態に関連していると考えられています。

発汗運動神経障害

特発性純粋発汗運動障害 (IPSF)

汗腺の不全

発汗運動神経障害

汗腺によって制御される皮膚交感神経活動が低下しており、他の種類の神経障害を引き起こすことなく、汗運動機能のみに影響を与えると考えられています。機能障害の可能性のある部位として以下が提案されています。

- 視床下部:発汗閾値の低下と関連

- 延髄と脊髄:一般に無汗症以外の神経症状を伴う

- 節前および節後の交感神経遠心性線維:分節性脊髄機能不全を引き起こし、多くの場合、同時に血管収縮機能不全を合併する

特発性純粋発汗運動障害 (IPSF)

後天性特発性全身性無汗症の多くがこれに当てはまるとされる。汗腺運動神経から放出されるアセチルコリンに対する汗腺のコリン作動性受容体による反応の欠如に起因し、過去の報告ではムスカリン性アセチルコリン M3 受容体の発現低下が汗腺で観察されている。

汗腺の不全

汗腺不全はより長期にわたる臨床経過をとることが多い。以下の病態が示唆されるが今のところ明確に区別できていない。

- 自律神経障害、発汗運動神経障害などによる組織破壊

- 汗腺の免疫応答による破壊

IPSFの症状

後天性特発性全身性無汗症はその名の通り体全体に広範囲に影響を及ぼすが、発汗運動機能は体の一部の部分、特に頭、顔、腋窩、手のひら、足の裏などでは維持されている。また心因性の発汗も維持されるが体温調節に重要な発汗がない。そのため運動や暑い環境では熱が蓄積され、全身のほてり感、高熱、脱力感、脱力感、顔面紅潮、吐き気、嘔吐、頭痛、めまい、動悸などの症状や、重曹では熱中症を引き起こす可能性がある。

後天性特発性全身性無汗症の診断基準

後天性特発性全身性無汗症は、基準 A と B の両方が満たされた場合に診断される。

A: 特発性無汗症または発汗力低下の病変は非分節性脊椎パターンで広く分布しているが、他の自律神経症状や神経症状は観察されない

B: 無汗または低汗領域が全身の 25% 以上に影響を及ぼす。体温調節発汗検査(ヨウ素とデンプンの反応を利用したマイナー法)などで黒くならない部位、またはサーモグラフィーで検出される高温部位と定義される。

参考所見

- 発汗が誘発されると、皮膚にチクチクする痛みやコリン性蕁麻疹の発疹が頻繁に観察される。

- 低発汗領域は対称的に分布する。腋窩の発汗や、手のひらや足の裏の心因性発汗は正常

- アトピー性皮膚炎は 後天性特発性全身性無汗症と同時に発症する可能性があるため、除外しない

- 汗腺周囲のリンパ球浸潤、汗腺の萎縮、汗孔の角栓などの病理組織学的所見が認められる場合がある。

- アセチルコリン皮膚テストおよび定量的運動軸索反射テスト (QSART) の反応が減少する。

- 抗 SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体が存在せず、外分泌腺機能障害がなく、シェーグレン症候群が除外されている

重症度分類

0-2点:軽症

3-5点:中等症

6点以上:重症

| スコア | 乏汗/無汗部の面積 | 痛みを伴う皮膚または膨疹の領域 | 熱中症の症状 |

| 0 | <25% | <25% | なし |

| 1 | 25% ~ <50% | 25% ~ <50% | 暑い環境や運動後の起立性めまい、筋肉痛、筋肉の固縮 |

| 2 | 50% ~ 75% 未満 | 50% ~ 75% 未満 | 暑い環境や運動後のいわゆる熱疲労(頭痛、不快感、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱) |

| 3 | >75% | >75%, アナフィラキシー | 高温環境や運動後の意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温 |

診断のための検査

専門医試験などで大事なことは以下の検査は発汗テスト (D239-4 600点)しか保険が通らないということ。

発汗テスト

ミノール法などによる。全身にヨードアルコールをぬり、その後にひまし油とコーンスターチを1:1くらいで混ぜたものを塗りたくる。発汗するとヨードデンプン反応により黒くなるが無汗部は黒くならない

アセチルコリン皮内テスト

塩化アセチルコリン (Ovisot ® ) 1 ~ 10 mg/mL を 0.1 ~ 0.3 mL の用量で皮内注射する。健常人では、注射後数秒で立毛と発汗が観察され、5 ~ 15 分以内に注射部位を中心とした発汗が観察さるが、汗腺疾患による患者では、発汗は観察されません。

QSTART

イオン導入によりアセチルコリンを皮膚に投与すると、軸索反射による発汗のみが定量化される。AIGA 患者では発汗は誘発されない。

皮膚生検

IPSF による AIGA 患者では、光学顕微鏡レベルでは汗腺の顕著な形態的な変化はないが、汗腺の周囲にリンパ球の浸潤が観察されることがある。一方、汗腺不全による AIGA では、汗腺の分泌細胞の腫脹、角質層の過角化などの所見が認められることがある。

血清IgEレベル

一部の症例では、総血清 IgE が上昇する。CEAも上昇し、病勢と相関するとされている

サーモグラフィー

サーモグラフィーを体温調節発汗テストと組み合わせて実行すると、体温が上昇した領域が無汗領域に対応することがわかる。

治療について

患者指導

- 疾患の理解:特に熱中症の危険があることを理解してもらう

- 生活指導:基本的には熱中症予防の指導を行う。暑い環境を避け、運動を制限、体を冷やすこと(エアコンの適切な使用、冷却ベストの着用、ボトルに入った冷水の携行など)

ステロイドによる治療

上述の重症度で6点以上であれば考慮されるべき。6点未満でも日常生活や仕事に支障をきたすほどの熱中症の痛みや症状がある患者には、ステロイド治療を検討する。いずれもエビデンスレベルはC1。ステロイドの投与量については最適解がわかっていない。

- ステロイドパルス療法(500~1000mg/日の用量でメチルプレドニゾロンを3日間静注する1~2コース)

- ステロイドパルス療法とそれに続く経口プレドニゾロン30~60mg/日、その後用量を漸減します

治療反応性

確実ではないが、およそ以下の傾向が見られる

- 早期発症型 AIGA とコリン性蕁麻疹を併発している患者はステロイド反応しやすい

- 汗腺組織に重度の変化がある患者はステロイドに対する反応が乏しい

抗ヒスタミン剤による治療

抗ヒスタミン剤自体はAIGAに対して保険適応外となっている。推奨グレードはC1。入浴と運動により徐々に発汗が促進された報告がある。ステロイドパルス療法が奏功しない患者には投与を検討してもよい。

その他

いずれも保険適応外、推奨グレードはC1

漢方

柴苓湯とステロイド外用の組み合わせによる症状の改善が報告されている。柴苓湯には抗炎症作用があり、視床下部からの副腎皮質刺激ホルモン放出因子の分泌を刺激することで内因性ステロイドの分泌を促進するため、ステロイドの投与がためらわれる症例に試してみる価値はある。

免疫抑制剤

シクロスポリンの使用について日本から1例の報告あり。ステロイドパルス療法に抵抗性の無汗領域が拡大している患者には経口免疫抑制剤が有効である可能性はある。よく相談のうえ投与を検討する。

ピロカルピン

シェーグレン症候群に使用されるコリン作動薬としてピロカルピンの有効性が報告されている

運動療法

温浴療法、運動療法および角質溶解剤は汗管の閉塞を伴う低発汗性コリン性蕁麻疹の治療に効果的であると報告されているので補助療法として検討する

予後

長期予後はまだ解明されていない。ステロイド療法の完了後も寛解が維持される場合もあるし、投与量が漸減すると再発する場合もあります。治療抵抗性症例もある。また、自然寛解に至った例も報告されている

重要 最後に

比較的稀な疾患にもかかわらずガイドラインがあることは治療者側にとっても患者さんにとっても喜ぶべきことですが、今回参考にしたガイドラインが2017年とちょっと古いので、現在はもう少し情報が新しいのですが、このガイドラインに記載していないことはあまり触れていませんのでご了承ください。

参考

Munetsugu T et al., J dermatol, 2017

本ブログでは皮膚科専門医試験の解説なども行っています。

コメント